◆ 2017年度 第3回 「F.L.ライトとヴォーリズの面影を訪ねて 〜旧甲子園ホテルと神戸女学院〜」 【6月10日】

6月10日(土)、梅雨入りが発表されたにも拘らず、朝から快晴のお天気(気象庁さん… ^_^;)

いつもの見学会にもまして多い総勢52名もの参加者です。運営委員の皆様、大変ご苦労様でした。そして、お世話になりました。

甲子園口からは歩10分程の道々、しょうしゃな家、アロハな家、各々の個性を感じさせる建物が多く、中でも松山大学温山記念会館は、出色の、車寄せのある素敵なスペイン風洋館でした。思わず立ち止まり、覗き込んだり写真を撮ったりと暫く時間を使いましたが、旧甲子園ホテルに到着。

門からうかがう佇まいはとても落ち着いた雰囲気で、歳月を経た樹木があちこちに点在し、建物の壮重さと相まって内部の見学に期待が高まります。

|

|

|

ホテル本体はライト建築の特徴が色濃く漂い、偉容を誇る見事な建物で、見学時の注意を受け、ホテルから武庫川建築学科への変遷・概要と建物の説明、支配人林愛作と設計者、フランク・ロイド・ライトの愛弟子遠藤新の経歴等を試聴後、見学開始です。

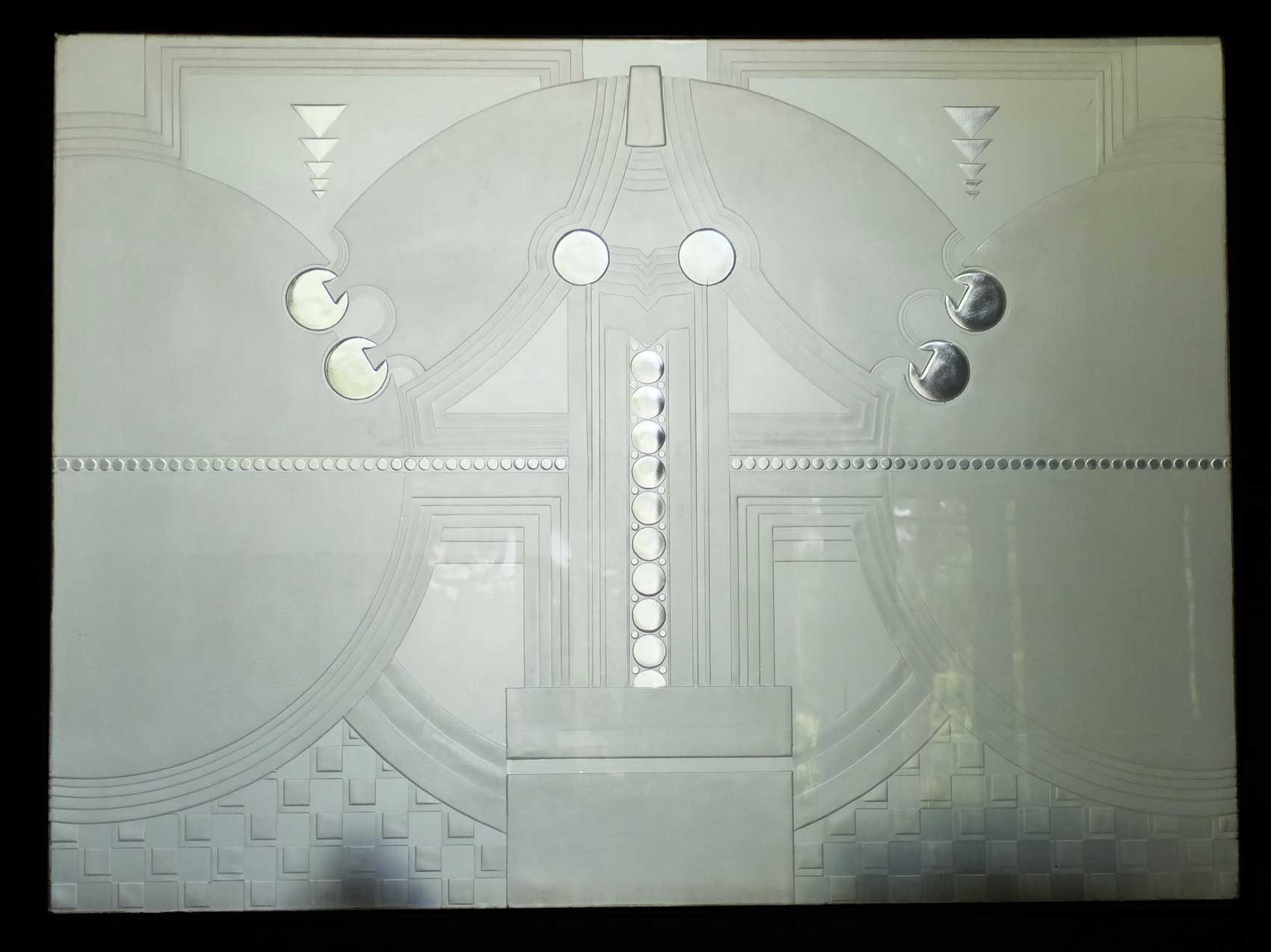

アールデコ調だと説明がありましたが、使用されている日華石(石川県産)やタイルへの細密なレリーフの外装・内装を見るにつけ?の疑問符が浮かびました。でも、マヤ文化からの影響があるとの捕捉に成る程と得心。それを踏まえて西側元バンケットルーム&外壁の構成やレリーフを観ると本当にしっくりと腑に落ち、それは新しい発見でした。サンドブラスト(*)やカット技法で装飾された、窓・仕切りガラスはほぼ円と直線で描かれ、洗練されたものでした。

(*)砂をガラスに叩きつけカバーした所が透明、その他が摩り硝子の模様になる技法

|

|

|

シンボルマークの打出の小槌は建物のあちこちに見受けられます。

西側バンケットルームは凹凸のある市松状に和紙を貼った和風の照明、天井まわりには幾何学的モチーフと水滴を組み合わせた装飾、柱の、重なり垂れ下がる少し過剰とも思えるレリーフや打出の小槌。当時は、それに負けないくらいの宴が幾度となく開かれていたのでしょうね。

ラウンジ西側の、噴水の湧き出る泉水にはある仕掛けが施されています。冬至の10時過ぎ、泉水の打出の小槌のレリーフに、高窓からの陽光があたる様に設計されてい、これもまた、南米のピラミッドの階段の影が夏至にヘビを形つくる事と一脈通ずる様な気がします。

|

|

|

小径が弧を描く南側の池泉式庭園は、創建当時に植えられた松と実生の楠やその他、多種の木々が生い茂り緑が深く、そこから仰ぎ見る建物は、補色対比の緑釉瓦(松の緑を表す)と朱味がかった日崋石とタイルで構成された荘厳なものです。

玄関正面ラウンジの右手、天井から下がっている照明器具は当時のもので、垂直面は摩り硝子ですが、底面は透き硝子なので点灯時に見あげると花が咲いた様に見えます。

もう!もっともっと書き切れない程あるのですが、バーの床は陶磁器のテストピース等が使われ同じものが一つとしてないとか、二本の尖塔は、其々厨房とボイラー室の煙突だったとか、傷んだら緑釉瓦やタイルを学生達が専門の職人についてもらながら、自分達で制作・交換しているとか、軒瓦は建物の重厚さに負けない様に二段掛け、当初は南側の池で、京の三嶋亭の牛肉を取り寄せて船上ですき焼きを楽しんだとか、エトセトラ・etc〜・・・・・。

でもリーズナブルな価格で美味しい食事をすませ、女学院へ参ります。

|

|

|

さて、阪急門戸厄神駅を降り歩15分余、女学院は岡田山の頂上に配された南地中海様式で明るくて素敵な学舎です。

門からはかなりの山道ですが、その山道を登り講堂へ、ここでも諸注意と学校の沿革、建物とヴォーリスについて伺いました。彼の妻(一柳満喜子)の出身校ということもあり、特別な思いを込めての設計だったそうです。彼の「美しい心を育むための品格のある建物を」「建物それ自体が生徒の成育に積極的影響を及ぼすものを」という思いの下で建設されました。更に衛生面・使いやすさ、耐震性等にもかなり気を配ったので、先の大震災では幸いな事に17棟のうち12棟が残ったそうです。

講堂は、前後にパイプオルガンを設置、高い天井の大空間が広がっておりました。自然の地形を利用したなだらかな下り坂のホールは、正面の舞台は大きなアーチに縁取られ荘厳な雰囲気を醸しだしておりました。

|

|

|

学生さんが説明案内して下さるとの事。うら若き女学生の先導によりいざ出陣。

噴水を備えた池のある中庭は長方形。回りを囲む4棟の校舎(南:図書館、東:文学館、西:理学館、北:同じ建物に総務館・講堂・礼拝堂)、南と東側に十数棟、西側にも五棟、北側にグラウンド・テニスコート、その東側に中高部等の校舎とそれに付随する建物が配されています。明るい感じで穏やかな雰囲気の素敵なものばかりでした。

音楽館・体育館、ウン?社交館?何する所でしょうかしらン?文字通り生徒・学生の社交の場(進んでます)。食堂、クラブ室があり、暖炉も切ってあるそうです。垂涎!

|

|

|

学校なので、高価な材料は使わず壁の上部は石に模して石膏に塗料、床はリノリウム張り、各棟の性格によって色に変化がついています。学生が普段使用する廊下や教室の壁は布製で、掃除がしやすい様に壁と床が合う部分は直角ではなくアールになっています。廊下から中庭を横切り各棟に移動出来、扉や窓から望む眺望はまるで一幅の絵です。また、中庭や屋外の植栽は珍しいものが多く、樹齢も古くて涼しげな緑陰を作っておりました。女学院は私服なので、昔のお昼時の中庭はお弁当を広げる学生で華やかな、文字通りうら若き乙女の花園だったのでしょう。

私達が見学したのは、講堂・総務館、採光と本の保護の為に全面北向の大窓のある図書館、礼拝堂でした。

|

|

礼拝堂へ続く廊下の天井はあるところからアーチ型に変わり学生達に心の準備を促すそうです。堂内は、窓から斜めに差し込む光が神々しい質素な設えで、不信心な私でも思わず内省してしまいそうな力を持つチャペルでした。西側の窓ガラスで1枚だけ新しいものがあるそうです。もし、見学なさる機会があれば、探してみるのも一興です。

これで見学会は終了です。

午前中は男性的な旧甲子園ホテル、午後からは女性的な神戸女学院、と対照的な二つの建物を堪能できました。この様な充実した見学会を企画して下さった運営委員の皆様有り難うございました。

さぁ、これから懇親睦会へ!ここでも色々なビックリの話が・・・。

それはまたの、お・た・の・し・み・です。(報告:小出 永子)