◆ 2015年度 第4回 【7月16日実施】 古建築を楽しめる見方

7月16日午後6時半、台風四国上陸の中、7月例会が開かれました。

「古建築を楽しめる見方」と題して元金剛組の藪哲郎氏の講座です。

当日は、台風による会場側の意向で30分短縮の講座となりました。丁寧に編纂された貴重な51頁に及ぶテキストが全員に配布され、講座後の復習や寺院めぐりの必携書として大いに活用が期待されます。

来年度には講師の地元奈良で是非続編を期待したいものです。

|

|

|

先ず金剛組の沿革の紹介がありました。593年聖徳太子の命を受けて百済の国から三人の工匠が招かれ、仏への帰依の心をこめて四天王寺を創建。その一人が初代金剛重光です。607年には重光と共に渡来した二人の工匠の手によって法隆寺が創建されたといわれています。

日本最古の官寺四天王寺は現在に至るまで戦火や天災で七度焼失し、その度に新築・改修・補修に金剛組が携わってきました。苦難の度ごとに技術を磨き、英知を高め、品位と風格を持つ超老舗企業として独自地位を築きました。1868年明治元年に廃仏毀釈の令が出され、後年その余波を受け

官寺四天王寺は寺領を失い、寺運は衰退の途をたどります。江戸時代までお抱えの宮大工として毎年一定の禄に与った身分は一変しました。昭和以降も度重なる苦難が続き、第37代の非業の死を乗り越え、1955年株式会社 金剛組が誕生します。第39代金剛利隆が経営の近代化を図り、鉄筋コンクリート工法を取入れ、伝統様式を損なわず1400年の技術を生かしながら成長をしていきます。

2015年1月11日、連綿と続く「手斧始め式」を往時を偲ぶ装束、烏帽子を身につけ第40代工匠のもと、厳かに執り行われました。

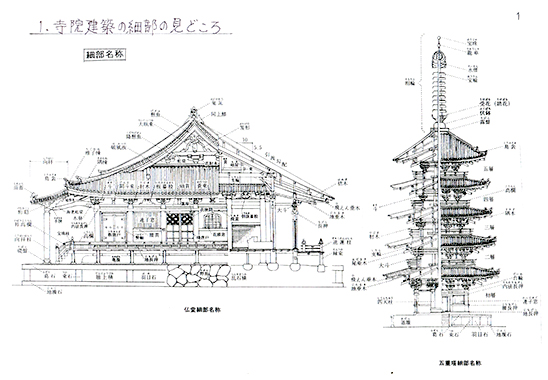

「時空を超えて寺社建築の技と心」を副題として寺院建築の細部の見どころを細かく紹介されました。各部の名称・時代判別・特徴と様式・手法に関して、基礎・軸組・小屋組・屋根・軒廻り・妻飾り・天井等々にわけて解説がありました。

20頁の「様式の判別」では古建築を見学して和様・禅宗様・大仏様を見分けるのに必要な要点が各部位ごとに整理されていました。三様式が細部で混用されるようになり、折衷様式として、鎌倉時代後期より登場してきます。

寺院建築の国風化として「建築工事種別毎に新様式が出現する時代別一覧表」では渡来の木造建築が奈良時代を経て遣唐使の廃止後、次第に日本人の生活や考えに根差した様式=国風化への移行が読み取れます。平安時代に日本の木造建築が大成し、以降武家の庇護のもと禅宗様式を取入れながら鎌倉時代に頂点を極める模様が推察されます。

桃山・江戸期と構造的な大きな変化はなく、贅肉の多い装飾へと流れていきます。

豪族から平安貴族・武家・豪商・豪農へと時代の変遷の中で、今我々が目にする古建築はいつの工匠の手になるのか各部位の造作に今までとは違った目を持つことでしょう。

講師の藪様には直近の入院・手術という万全とはいかない体調にもかかわらず、ご講義いただき感謝に堪えません。ありがとうございました。 (報告:今任晴夫)